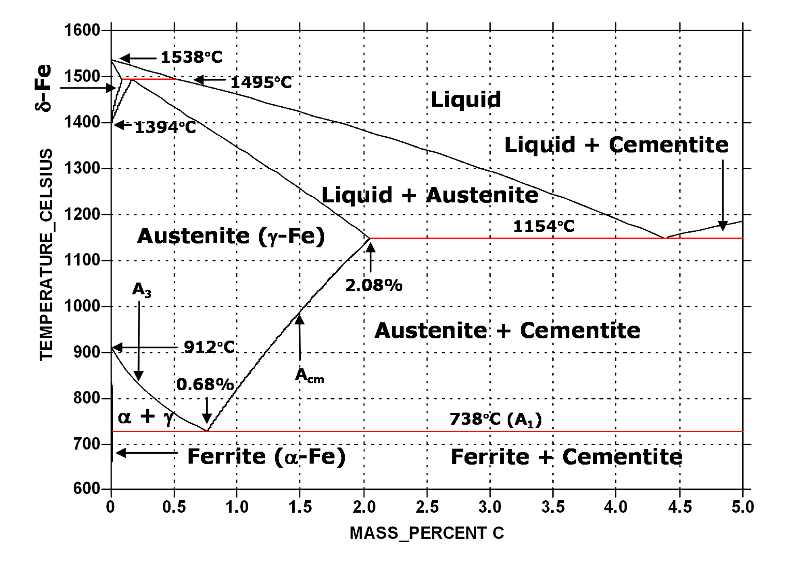

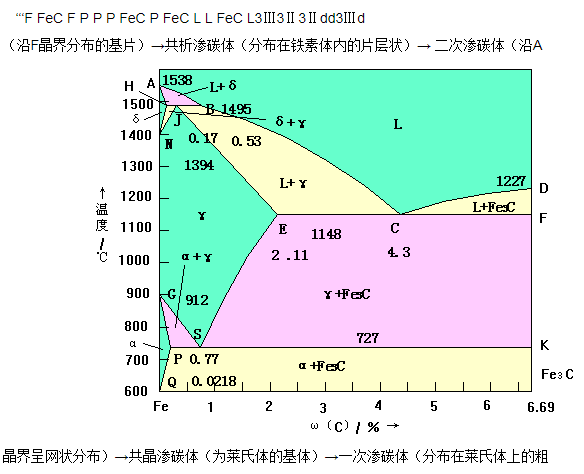

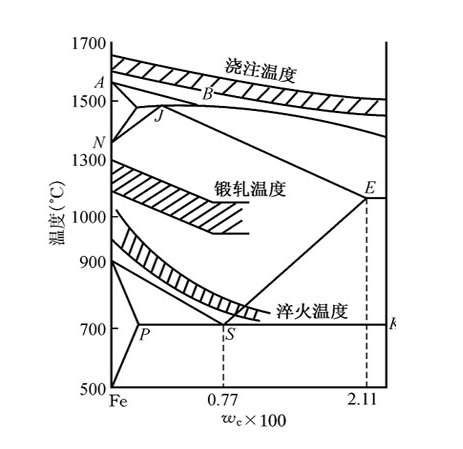

铁碳相图中的相有: 1 液相 L 2 δ相 高温铁素体 碳溶于δ-Fe的间隙固溶体 1495℃最大碳容量0.09%,用δ 表示 3 α相 铁素体 碳溶于α-Fe的间隙固溶体 727℃最大碳容量0.0218%,用α 或 F 表示; 4 γ相 奥氏体 碳溶解于g-Fe中形成的固溶体,用g 或A 表示 (Austenite) 5 Fe3C渗碳体:铁和碳形成的化合物,含碳量为6.69%,用Fe3C或Cm表示(cementite) A: 纯铁的熔点1538℃ 含碳)0%C B:包晶反应业态合金浓度 1495℃ 0.53%C C: 共晶点1148℃ 4.30%C 奥氏体和渗碳体混合物----莱氏体 D:渗碳体 熔点1227摄氏度 6.69%C E: 碳的最大熔点 1148% 2.11%C F: 渗碳体 1148℃ 6.69%C G: 同素异构转变点 (A3) 912摄氏度 0%C H: 1495℃最大溶解度 0.09%C K: 渗碳体 727℃ 6.69%C N:同素异构转变点(A4)1394摄氏度 0%C P: 727℃碳最大溶解度 0.0218%C S: 共析点727℃ 0.77%C Q:室温 碳溶解度 0.0008%C ABCD线:液相线 线上是液体 AHJECF:固相线 线下是固体 ECF线:共晶转变线,在这条线上发生共晶转变 PSK线:共析转变线,在这条线上发生共析转变 ES线:碳在奥氏体中的溶解曲线,Acm线,随温度降低,碳在奥氏体中溶解度减少 GS线:不同含碳量的奥氏体冷却时,析出铁素体的开始线 A3线 PQ线:碳在铁素体中的溶解度曲线,随温度降低碳的溶解度降低,以Fe3C的形式析出,此时析出的Fe3C称为3次渗碳体

铁碳相图中的组织: 1 珠光体:共析转变的产物,是a 与Fe3C的机械混合物,用P表示。 2 莱氏体:共晶转变的产物是奥氏体与渗碳体的机械混合物,用符号Ld 表示。 3 低温莱氏体:这种由P与Fe3C组成的共晶体称,用Le’表示 4 此外还有Fe3CⅠ、Fe3C Ⅱ、Fe3CⅢ以及Fe3C(共析渗碳体)

根据含碳量区分: 1 纯铁 含碳量小于0.0218% (铁素体) 2 钢 含碳量 0.0218%~2.11% A:亚共析钢 含碳量 0.0218~0.77% 铁素体+珠光体 B:共析钢 含碳量0.77% 珠光体 C:过共析钢 含碳量0.77~2.11% 珠光体+二次渗碳体 3 白口铸铁 含碳量2.11~6.69% A 亚共晶白口铸铁 2.11~4.3% 珠光体+二次渗碳体+莱氏体 B 共晶白口铁 4.3% 莱氏体 C 过共晶白口铁 4.3~6.69% 一次渗碳体+莱氏体

马氏体和奥氏体的不同在于,马氏体是体心正方结构,奥氏体是面心立方结构。奥氏体向马氏体转变仅需很少的能量,因为这种转变是无扩散位移型的,仅仅是迅速和微小的原子重排。马氏体的密度低于奥氏体,所以转变后体积会膨胀。相对于转变带来的体积改变,这种变化引起的切应力、拉应力更需要重视。

马氏体在Fe-C相图中没有出现,因为它不是一种平衡组织。平衡组织的形成需要很慢的冷却速度和足够时间的扩散,而马氏体是在非常快的冷却速度下形成的。由于化学反应(向平衡态转变)温度高时会加快,马氏体在加热情况下很容易分解。这个过程叫做回火。在某些合金中,加入合金元素会减少这种马氏体分解。比如,加入合金元素钨,形成碳化物强化机体。由于淬火过程难以控制,很多淬火工艺通过淬火后获得过量的马氏体,然后通过回火去减少马氏体含量,直到获得合适的组织,从而达到性能要求。马氏体太多将使钢变脆,马氏体太少会使钢变软。

如Cr大于13%时,不存在γ相,此类合金为单相铁素体合金,在任何热处理制度下也不能产生马氏体

贝氏体钢的最终热处理状态通常是炉冷、空冷或 模冷。其组织以下贝氏体为主。但随冷却的不同也可能 出现板条马氏体和无碳贝氏体。

加热到奥氏体,然后放到盐浴中生成贝氏体,贝氏体转变温度区间(260~400℃)—-等温淬火